|

|

|

Современная классика

Григорий Ревзин

Классицистическая деконструкция

XVIII-MMVI - 10.08.2006

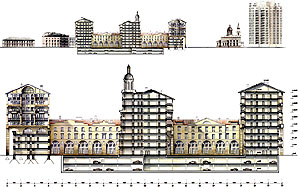

Перспектива комплекса

со стороны улицы

Матросская Тишина

Жилой комплекс, спроектированный

Михаилом Филипповым, расположен на Рубцовско-Дворцовой улице

в Москве. Это парадоксальный район.

С одной стороны, территория относится к числу императорских владений

в городе, здесь располагался построенный при Елизавете Петровне дворец,

существовавший вплоть до Павла I,

впоследствии – казармы Семеновского

гвардейского полка. Это территория

с долгой историей, но сегодня, оказавшись там, думаешь, что перед тобой

совхозные поля, освоенные городом

лишь в период Хрущева и Брежнева.

Новый комплекс строится на месте

выводимой из города военной части,

его окружают панельные дома.

План первой очереди

Ситуация полностью укладывается в тот сценарий, который Михаил

Филиппов когда-то разрабатывал в знаменитом «бумажном» проекте «Стиль

2001 года», победившем в 1984 году на

конкурсе журнала JA. Там, напомним,

выбирался некий произвольный район,

застроенный типовыми панельными домами, и ему постепенно «возвращалась» история.

Проект проверял тезис

о том, что если любая модернистская

постройка, попавшая в окружение

исторической архитектуры, выглядит глубоко чужеродной, то любая

классическая, попав в модернистское

окружение, начинает работать как

репрезентация «истории места», как концентрация genius loci. Филиппов

считал (и продолжает считать), что это

путь к постепенной реабилитации районов, пострадавших от модернистской

застройки. По его мнению, одно историческое здание должно было тянуть за

собой другое, и постепенно, на протяжении от 1984 года, когда делался проект,

и до 2001, стиль которого он предсказывал, весь этот условный район вернет

себе облик исторического города.

Вид с птичьего полета

Теперь, через 20 с лишним лет,

возникла возможность попробовать

провести этот эксперимент в натуре.

Проект предлагает строительство

комплекса из двух корпусов, каждый

из которых в плане представляет собой

вытянутый в глубину участка прямоугольник, пересеченный поперечным

корпусом – так образуется композиция из двух последовательных дворов.

Типология доходного дома Петербурга

начала ХХ века, которой Филиппов

последовательно придерживается (см. его

проект жилого комплекса на Долгоруковской улице, ПК XII). Сложность

построения композиции в данном случае

заключалась в том, что фронт Рубцовско-Дворцовой улицы на данном

участке застроен двумя казармами

конца XIX – начала ХХ века. На территории внутреннего плаца двух этих

казарм и строится новый комплекс.

Хотя казармы не являются памятником

архитектуры, истории и даже – памятником средовым, ЭКОС рекомендовал

архитектору их сохранить. Таким

образом, задача чрезвычайно усложнилась, ибо парадный фронт нового

комплекса обязательно должен был

включать в себя два кирпичных

трехэтажных здания подчеркнуто утилитарного казарменного характера.

Поперечный разрез с видом на юго-запад

Поперечный разрез

с видом на северо-восток

Продольный разрез

с видом на северо-запад

Продольный разрез

с видом на юго-восток

Михаил Филиппов изобрел новый

прием решения классического фасада.

Вдоль фронта Рубцовско-Дворцовой улицы поставлен двухъярусный

акведук. Внутри него «спрятаны»

старые корпуса казарм и новые

пять этажей жилого дома.

Остроумие этого приема заключается лишь в приведении схемы

фасада классического палаццо к акведуку. Выигрыш здесь в том, что

фасад-акведук, в отличие от обычного

классического фасада, обладает другой

мерой длительности – он может тянуться

сколь угодно долго и нигде не наталкиваться на тот эффект, который Иван

Жолтовский когда-то определил словами «тема устала». Однако же особого

изобретения здесь нет – напомним, что

тема акведука-фасада была блестяще

использована Алексеем Душкиным в решении фасада «Детского мира» (хотя

там – одноярусный акведук). Но Филиппов придумывает дополнительный ход.

Перспектива комплекса

по Рубцовско-Дворцовой

улице

Ему нужны были три разрыва

между корпусами, причем два из них – во

внутренние дворы, вход в которые перегорожен зданиями казарм, но которые

исключительно важны для раскрытия

внутренних перспектив, а третий –

реальный проход между корпусами.

Филиппов придумал не просто акведук,

а разрушенный акведук, и тем самым

великолепно разрешил все трудности. Возник единый комплекс, фасад, объединяющий

два корпуса и как бы естественно

раскрывающий перед зрителем три

перспективы в глубину комплекса,

и даже то, что два прохода фактически

закрыты трехэтажными корпусами,

оказалось естественным – акведук в разных местах рушится на разную высоту,

прогалы в нем где-то застраиваются,

а где-то остаются незастроенными.

Но это еще не все. Когда рассматриваешь проекты разрушенного

акведука, то вдруг обнаруживаешь, что перед тобой крайне характерный прием

архитектурной подачи – перспектива

с разрезом. Это не условные разрезы, а реальность – здание здесь действительно

разрезано – но выглядят они так, будто

это условность архитектурной графики.

Можно сказать, что Михаил Филиппов решил выстроить разрез в натуре.

Тема этого номер – «Разрез», и все

то, что сказано об этом приеме в разделе «Вызов-Ответ», напрямую касается

Филиппова. Здесь вспоминается и возникновение этого приема в эпоху

Ренессанса из соединения впечатлений

от руин древнеримской архитектуры

и видения архитектуры через живопись,

и идея деконструкции органического у Захи Хадид. Михаил Филиппов,

вероятно, единственный архитектор,

буквально воплощающий основную идею

нашего журнала – любая тема современной архитектуры может быть высказана

классическим языком, и гораздо ярче,

чем языком авангарда. По сути, он

предлагает в этом проекте классицистический вариант деконструкции.

|

|

|