|

|

|

Современная классика

Евгений Полянцев:

«Я сел писать традиционный роман XIX века»

XII-MMIV - 28.11.2004

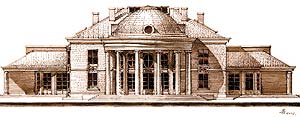

Парковый фасад главного дома

Г.Р.

Бассейн, сауна, домашний кинотеатр, гидромассажные ванны и т.д. – что тогда

остается от специфически усадебного образа жизни?

Е.П.

На мой взгляд, основной смысл, дух усадьбы заключался в общении. Усадьбы

славились библиотеками, театрами, картинными галереями. Здесь, как я

понимаю, этой главной, интеллектуальной составляющей усадьбы, скорее всего,

не будет. Большую часть времени дом не будет выполнять этой «общественной»

функции. В современной усадьбе развитая социальная составляющая отсутствует,

именно этот факт не позволяет говорить о продолжении традиций русской

усадебной культуры.

Г.Р.

А охота?

Е.П.

Функция охоты теоретически присутствует, это интересует хозяина. В парке

выстроен «Охотничий дом» с помещением для хранения оружия и амуниции. Но,

по понятным соображениям, реально стрелять из ружей здесь нельзя. То есть

у «Охотничьего дома» функция жанрового павильона, где можно только вообразить

себя охотником.

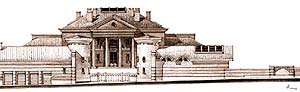

Парадный фасад главного дома и службы с воротными башнями

Г.Р.

То есть там все переодеваются, собирают оружие, садятся на вертолет и летят

на охоту?

Е.П.

К сожалению, на вертолете тоже не получается. Над этой территорией запрещены

всякие полеты.

Г.Р.

Что же остается?

Е.П.

Из специфически усадебных функций остается одна, но важная – садоводство.

Есть маленькая оранжерея, хозяйка увлечена этим. Но скорее даже это

европейская традиция, в России этим, пожалуй, не занимались всерьез.

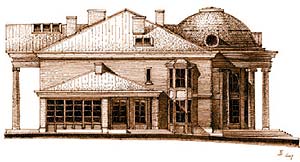

Боковой, восточный фасад – с комнатой для завтраков в первом

этаже

Г.Р.

Резюмируем. Вы придумали заказчикам сценарий жизни, в нем усадебная тема

участвует слабо. Это вполне современная жизнь…

Е.П.

…в определенной стилистике. Да, скорее всего, так. Это был интересный

эксперимент. Есть закон жанра, законы построения композиции и рисования

планов. Композиционный закон построения дома вольно или невольно приводит

к определенным функциональным решениям – несмотря ни на что, первый

этаж дома получился общественным. Огромные пространства, гостиная, холлы

– вплоть до бассейна и гидромассажных ванн. Законы жанра оказались объективно

работающими. Получается, что есть какие-то силовые поля, которые не надо

нарушать, а лучше им следовать.

Г.Р.

Давайте представим, что усадебная жизнь в России не прерывалась, а спокойно

развивалась. Получили бы мы вот этот результат сегодня? Типологически возник

бы такой дом?

Е.П.

По моему убеждению, типологически это был бы точно такой дом, с таким же

раскладом помещений, плюс-минус то-се, в зависимости от достатка. То есть

функции изменились минимально. Мне довелось побывать на нескольких

современных частных виллах в Италии, сделанных с размахом. Набор помещений

в них практически такой же.

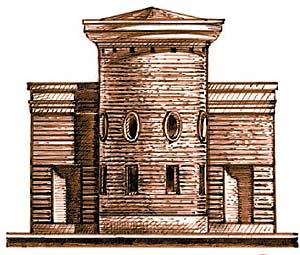

Фасад одной из воротных башен

Г.Р.

Что же, с жанром все более или менее понятно. Обратимся к образу, в который

вы этот жанр облекли. Какая задача тут ставилась? В этой сфере ведь существует

несколько подходов – возвращение к «правильному» классическому языку,

так сказать, попытки высказать современное содержание на классической

латыни, или выдумывание некой новой версии классики, или какая-нибудь

огрубленная, провинциальная латынь и т.д. Какая идея была у вас?

Е.П.

Я рассматривал это как провинциальную классическую архитектуру. Это не архитектура Петербурга. Я не хотел вырываться

из исторического контекста, пускай разорванного, но который был в Подмосковье сто лет назад. Хотелось сохранить

провинциальность, камерность. Главный фасад достаточно сдержанный. Я начинал

движение от Италии XVI--XVIII веков, от классических образцов, пользуясь

вашей метафорой – если уж на латыни, так на правильной латыни. Не получилось, западное седло на нашу подмосковную специфику в очередной раз не село.

Г.Р.

А чего хотелось добиться?

Е.П.

Помните, у Бурова есть реплика в его записках: «Ничего не может быть лучше

дома на газоне». По сути, ничего большего я не хотел. Сверхзадачи – открыть этим

домом новую страницу в загородной архитектуре – перед собой не ставил. Это

реплика на заданную тему с осознанием, пониманием того, как это делалось в свое

время и как это может быть сделано сегодня. Несмотря на просьбы заказчика

о буквальном стилистическом повторении, здесь есть некая отстраненность, стремление использовать классицистические

детали по минимуму. Если, скажем, взять парковый фасад, в нем присутствуют

огромные пролеты террас – сто лет назад архитектор бы поставил там колонны.

Но сегодня, если человек вырывается на природу, он хочет максимально ее

вобрать в себя, чтобы преград было как можно меньше.

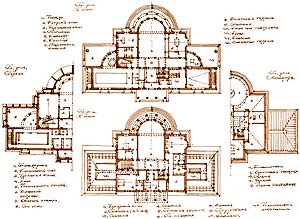

Планы этажей главного дома

Г.Р.

Был ли какой-нибудь определенный образец?

Е.П.

Образцов не было, не было необходимости в дополнительном вдохновении. Жанр

более-менее понятен. Я как бы сел писать традиционный роман XIX века,

но сегодня. Был выбран нетипичный для Подмосковья облицовочный кирпич

как наиболее практичный материал. Правда, потом на главном доме от него

отказались, там штукатурка. Далее возникла тема отдельно стоящей стены,

вокруг этой темы была попытка прокрутить всю архитектуру. В главном доме это

вытянутые стены-преграды, которые вы трижды пересекаете; на службах – стены-ширмы, в них врезаны башни. Вся эта

программа – своего рода ширма, аквариум, в котором можно отстраниться

от современности.

Г.Р.

Все же ширма предполагает некоторую прозрачность, а у вас скорее бастионы

сопротивления – стены с башнями, стена дома, тамбур, холл, а потом уже жилое

пространство.

Е.П.

Это скорее намек, знак, как раз та индивидуальная стилистика. В главном доме

эта ширма выявлена меньше всего, но присутствует – стена главного фасада

лаконичная, проемы сведены до минимума. В «Охотничьем доме», естественно, она

более театрализованная. Это как бы руина, остаток старого здания, подвергнувшегося

поздней перестройке. От руины еще «осталась» круглая башня-капитель и длинная

полуразрушенная стена.

<<вернуться

далее>>

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

Здесь / проект

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

Здесь / реконструкция

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|