|

|

|

Максим Атаянц

Гротески

Петра

XIV-MMV - 31.08.2005

…однажды Апатурий Алабандский искусной рукой расписывал в Траллах сцену

маленького театра… и сделал на ней колонны, статуи кентавров, поддерживающие

архитравы, круглые кровли ротонд, выдающиеся завороты фронтонов и карнизы,

украшенные львиными головами, пасти которых служат для стекания с крыш дождевой

воды, но тем не менее над этим сделал еще эписцений, на котором были написаны ротонды,

предхрамия, полуфронтоны и все разнообразное убранство кровли…

Витрувий

Десять книг об архитектуре,

Кн. VII, гл. IV

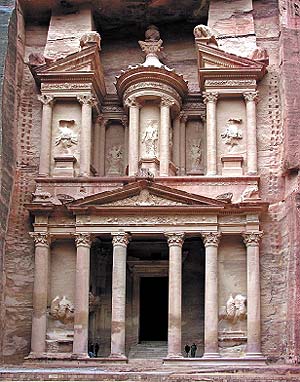

Петра. Общий вид

гробницы, называемой

Казна. I в. н.э.

По всей громадной периферии античного мира от захудалых гарнизонов

Бискайского залива до Междуречья, от

германских и шотландских сторожевых

фортов до торговых факторий северной

Сахары – архитектура самых отдаленных мест Империи оставалась все той

же классической римской архитектурой. Местами, однако, классика эта

приобретала характер совершенно фантасмагорический.

Петра, о знаменитых скальных гробницах которой пойдет речь, расположена

в надежно укрытой горной котловине на

западе Аравийского полуострова, в точке

пересечения всех караванных путей,

соединяющих порты Индийского океана

с восточным Средиземноморьем.

В период своего максимального процветания Петра была одним из главных

городов Набатейского царства – арабской

торговой империи, граничившей с эллинистическими державами Сирии и Египта.

На протяжении I века н.э. Набатеи погружались во все большую экономическую

и политическую зависимость от Рима,

и наконец в 106 г. при императоре Траяне

произошло неизбежное – территории были

аннексированы и на их месте образована

провинция Аравия.

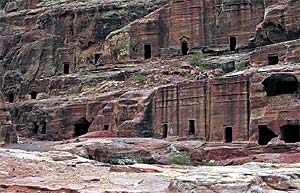

Типичные гробницы

Петры

Принято подчеркивать некоторую

специфическую самобытность набатейской архитектуры, однако сохранившиеся

и раскопанные на территории Петры

здания дают к этому мало оснований –

акведук, центральная улица с колоннадой,

театр, агора, три или четыре храма,

нимфей, термы и триумфальная арка

образуют знакомый набор, свойственный

любому крупному городу восточной половины Империи.

Фасады сотен погребальных камер,

вырезанных в податливом слоистом

песчанике скальных стен котловины,

в большинстве своем схожи и представляют собой плоское, почти двухмерное

изображение башен-склепов, которые

встречаются, например, в северном

Ливане или некрополях Пальмиры.

Настоящую славу Петры составляют три огромных мавзолея – «Казна»,

«Царский» и «Дейр», близкие к еще

одной группе гробниц – храмового типа,

но отличных от них не только размерами,

но и исключительно сложной пластической разработкой ярусной композиции.

Составляющие ее более или менее обычные

ордерные элементы образуют сочетание, не сохранившееся больше нигде и не

находящее никаких прямых аналогий

в античной архитектуре.

Для объяснения этой загадки обычно

сдвигают датировку больших мавзолеев на

середину I века до н.э. и и объявляют их

подражанием исчезнувшим эллинистическим образцам, или усматривают именно

здесь особую набатейскую самобытность.

Без эллинистического образца,

видимо, не обошлось, однако, принимая во внимание, что Казна или Дейр

были построены, скорее всего, в римское время и уж никак не раньше последней

четверти I века н.э., следует все-таки

понять, что же могло послужить таким

примером – наглядным и доступным для

воспроизведения через сотни лет после

конца эллинизма.

Отрывок из Витрувия, взятый в качестве эпиграфа к настоящему тексту

и содержащий описание образца живописи, известной нам под именем Второго

Помпейского стиля, кажется подробным

перечислением архитектурных форм

Казны. Если же теперь, имея это в виду,

внимательно рассмотреть ее фасад, то

возникнет ощущение, что перед нами

буквальное (в той степени, в которой это

вообще возможно при переходе в другой

материал) воспроизведение монументальной фрески Второго стиля. Все – начиная

от общей композиции с ротондой верхнего яруса, окруженной разорванным

фронтоном, до разлетающихся в стороны

акротериев, – прямо заимствовано из

репертуара стенной росписи.

Плоское изображение так или иначе

предшествует любой архитектуре – ни

один дом не может быть построен без чертежей или хотя бы эскизов.

Плоское изображение часто следует

архитектуре, привнося в нее большую или

меньшую долю фантастического.

Очень редко архитектура основывает

себя на изображении самодостаточном,

заранее появившемся и уже существующем вне всякой связи с намечаемым

проектом. В Петре произошел именно

такой случай.

Но что бы ни послужило толчком

к созданию этих грандиозных фасадов –

стена дворцового зала, театральный

задник или идея иллюзионистической

архитектурной фантазии как таковая –

в любом случае классическая ордерная

композиция, претерпев двойную метаморфозу – из объема в плоскость и снова

в объем – блистательно воспроизвела

самое себя.

далее>>

вверх

|

|

|