|

|

|

Григорий Ревзин

Барокко без метафизики

XXIII-MMVIII - 31.03.2008

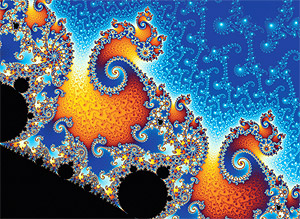

Бенуа Мандельброт

Композиция, иллюстрирующая

построения фрактальной

геометрии

Центр БМВ Coop Himmelb(l)au – архитектурный аттракцион, с российской точки

зрения аттракцион двойной – и типологии, и стиля. Сначала о типологии. Этот тип

зданий появился на рубеже 70-80-х гг. и пока не имеет четкого имени – речь идет

о больших пространствах неопределенных функций. Гостиницы, всегда содержавшие в

себе зоны торговли, питания, спорта и бизнеса, естественным образом встроились в

процесс порождения этих пространств, точно так же, как аэропорты и вокзалы.

Торговые пассажи, по мере того как в них разрастались зоны сопутствующих

функций, также явились мощным источником для данной типологии. Бакминстер Фуллер

придумал распространить ее на офисы, а Норман Фостер реализовал эту концепцию1.

В 80-х таким же образом стали проектировать музеи (Лувр), театры (Ковент-Гарден)

и т.д.

Типологию можно определить количественно – ни одна функция не занимает более

сорока процентов объема здания, в связи с чем становится трудно говорить об

основной и сопутствующих функциях здания. Можно задаться вопросом о генезисе

этих пространств. Мы имеем дело с инкорпорацией в здание города. Гостиница,

офисное здание или музей, вместо того чтобы стоять на городской площади, где

располагаются кафе, рестораны, магазины, кинотеатр, театр и т.д., стремятся все

это включить внутрь себя. Характерный пример – Сони-центр в Берлине Хельмута

Яна, где мы застаем тип в промежуточном состоянии – уже не площадь, поскольку

имеется крыша, перекрывающая все пространство, еще не здание, поскольку вместо

дверей – городские улицы, все вместе выполняет

роль исторического центра города. В ПК-ХХ мы

обозначили эту типологию как «дом-город».

Центр БМВ Coop Himmelb(l)au – это использование типологии «дом-город»

применительно

к офису компании, такое же, как использование ее

в музее в реконструкции Лувра или Британского

музея, в здании суда в Антверпене Ричарда Роджерса, в здании Дойче Банка в

Берлине Фрэнка

Гери и т.д. и т.п. В России мы не слишком знакомы

с этой типологией, она встречается пока только

в гостиницах и бизнес-центрах, и то в достаточно

робком состоянии. Поэтому она сама по себе воспринимается как экстравагантный

архитектурный

аттракцион – стоит вспомнить в этой связи проект

Мариинского театра Доминика Перро, воспринятый

у нас как своего рода чудо света. В этом смысле как

бы ни выглядел центр БМВ, он бы уже был для нас

аттракционом просто в силу специфики его функционального наполнения.

Однако для стран, более привычных к этому

типологическому решению, аттракцион не в этом.

Дом-город придумали не Свицински с Приксом. Аттракцион в том, что они сделали с

этой

типологией, в формальном решении, пользуясь

искусствоведческой терминологией – в стиле.

Аттракцион двухэтапный – сначала пришла мода

на то, чтобы запихивать в одно здание целый городской квартал, а потом Coop

Himmelb(l)au начали

это здание мять и закручивать. Именно это является принципиально новой чертой.

Ни Фостер, ни

Янг, ни Роджерс, ни Нувель, ни даже Заха Хадид

(по крайней мере, в реализованных проектах) пока

ни разу не деконструировали дома-города. Coop

Himmelb(l)au сделали это первыми, и именно в этом

и заключается «вызов» BMW Welt.

Чем может ответить на это классическая архитектура? Иначе – что означает этот

жест с точки

зрения классической традиции?

Здесь уместно сказать несколько слов об эволюции деконструктивизма, которую мы

наблюдаем

в последние 20 лет. Ранний деконструктивизм

80-х – начала 90-х гг. имел дело с прямоугольной

геометрией ломаных линий. Именно такие проекты

возникали у Питера Айзенмана и Даниэля Либескинда, Эрика Мосса, Рэма Колхаса,

Захи Хадид2,

и даже у Фрэнка Гери3. Coop Himmelb(l)au делали

то же самое – достаточно вспомнить их реконструкции мюнхенской Академии

художеств (1992)

и музея в Кронингене (1993), киноцентр UFA

в Дрездене (1993) или развлекательный центр JVC

в Гвадалахаре (1998). Во всех этих случаях здание

демонстрирует одну логику – мы мысленно представляем себе некий правильный

стеклянный

ящик-этажерку модернизма, который взрывается,

ломается, рвется, архитектор фиксирует объем в какой-то стадии этих

деструктивных процессов, и так

возникает деконструкция.

Но начиная с гериевского Гуггенхайма в Бильбао (1997) ситуация изменилась.

Вместо ломаных

появились кривые, и переход на кривую линейку

определил новый облик деконструкции, – это изменение показалось Чарльзу Дженксу

настолько

серьезным, что он заговорил о «новой парадигме

в архитектуре», которую обозначил как «органитек»4. Кто-то с этим не

вполне смирился, кто-то

поставил новый прием во главу угла (прежде всего

Заха Хадид). Coop Himmelb(l)au здесь в середнячках – они достаточно поздно

начали осознавать доминантность новой моды, а когда пришли к ней,

то оказались в слишком большой зависимости от

первопроходцев (ср. их проект художественного

музея в Мичигане, который датирован нынешним

годом и выглядит чистым клоном музея в Бильбао).

По сути, БМВ-центр – их первый реализованный

проект криволинейной деконструкции.

Я описал первый этап деконструкции как

архитектуру ломаных линий. Ломаная есть простое

производное от прямой. В этом смысле можно было

говорить, что деконструкция не имеет собственной

концепции формы – она просто занимается деструктурированием архитектуры прямых

линий, или,

как сформулировал когда-то Деррида в диалогах

с Айзенманом, ставит под вопрос саму возможность

архитектуры (здесь можно было сказать – и возможность формы). Однако, как только

деконструкция

становится криволинейной, это меняется. Кривая не

есть производное прямой, это принципиально иная

форма. То есть имеется новая концепция формы, криволинейность, которая,

разумеется, деконструирует прямоугольные формы, но не сама себя.

В философских терминах, это уже не имеет отношения к деконструкции – это не

течение, которое

ставит под вопрос самую возможность своего бытия,

а попросту новая формальная концепция, которая

отменяет старую. Так любое новое философское

течение деконструирует старое, это, что называется,

не фокус.

Основываясь на формальном сходстве,

я предлагаю называть эту криволинейность

новым барокко. Термины «барокко» и иногда –

«маньеризм» уже так или иначе употребляются

в отношении некоторых архитекторов – прежде

всего Захи Хадид, но также и Эрика ван Эгерата,

Доминика Перро, Массимилиано Фуксаса и т.д.

Думаю, что после центра БМВ представителями

нового барокко следует назвать и Coop Himmelb(l)au.

Архитектурная материя захвачена неким потоком, который ее трансформирует – и

здесь очевидно сходство между вращающимися колоннами

Борромини и т.д. Можно сказать, что на вызов современной турбулентной

архитектуры классическая

архитектура отвечает барокко, но это формальная

аналогия. В чем ее смысл? Вернее, в чем смысл этого

потока в рамках классической традиции и современной архитектуры?

Буквально в последние 20 лет мы столкнулись с переосмыслением барокко XVII века.

Для

традиции изучения барокко вплоть до 70-х гг. было

характерно восприятие этого искусства как подчеркнуто пластического,

материального. Хотя Генрих

Вельфлин в свое время противопоставлял барокко

Ренессансу как «оптическое» «гаптическому», то

есть искусство видения искусству осязания, тем не

менее никаких сомнений в чувственной, телесной

природе барокко у исследователей не возникало.

Эта телесность хорошо рифмовалась с барочным

реализмом фламандской и голландской живописи,

скульптурой барокко, эротизмом барочной литературы и т.д.

Сегодня ситуация изменилась. Барокко стало

трактоваться в первую очередь как искусство

иллюзорного, нематериального, символического

и математического. Центральными фигурами

барокко оказывается теперь уже не Бернини с его

«Экстазом святой Терезы», но Лейбниц и Декарт. Этот взгляд на барокко

сформулирован,

по-видимому, прежде всего французскими постструктуралистами, Жилем Делезом5

и Жаком

Лаканом, который увидел в барокко так называемую «стадию зеркала» в развитии

культуры

(соответствующую «стадии зеркала» в психическом развитии личности) – человек

осознает себя,

глядя на себя со стороны, видя себя «в зеркале»,

соответственно, весь мир барокко, по Лакану, оказывается своего рода зазеркальем6.

Сегодня такая

виртуальная природа барокко кажется настолько

самоочевидной, что Михаил Ямпольский, исследователь в принципе чрезвычайно

внимательный

к нюансам и обертонам слов и смыслов, позволяет

себе вполне безапелляционно заявить: «В барокко

телесное переживание индивидуальных форм и объемов подавлено, ощущение

телесности исчезает.

<…> Телесные формы уступают место чистой иллюзии, «Я» утрачивает опору на

собственное тело»7.

Само по себе это переосмысление барокко для

человека, привыкшего к тем трактовкам стиля,

которые были приняты 20 лет назад, настолько

неожиданно, что сначала даже не вполне понимаешь, откуда они возникают. Ордер

Бернини или

композиции Борромини, и даже умопомрачительные пространства Балтазара Нойманна

привычно

кажутся настолько телесными, что возникает ощущение, будто исследователи вовсе

не учитывают их

в своей новой трактовке XVII столетия, опираясь

лишь на математику, музыку и литературу. Но если

реальная архитектура барокко как-то не слишком

естественно ложится под эти определения, то как

раз новое барокко, о котором я говорил в связи с деконструкцией, оказывается

чрезвычайно уместной картинкой, иллюстрирующей «исчезающее ощущение телесности».

Кажется, что переосмысление

барокко связано не столько с открытием новых исторических обстоятельств, сколько

с проекцией этого

сегодняшнего мироощущения на историю.

Было бы, разумеется, неверно попросту отмахнуться от этой новой трактовки

барокко на том

основании, что скульптура Бернини или архитектура Борромини с трудом вписываются

в такую

концепцию. И для телесности, и для бестелесности

барокко можно найти свои аргументы. Точно так

же, как традиционная трактовка барокко может

предъявить постструктурализму «Экстаз святой

Терезы» Бернини, весьма далекий от потери телесности, постструктурализм может

сослаться на

«Мыслю, следовательно существую» Декарта, где

вопрос о бытии вообще теряет какую-либо телесность. В своих исследованиях

проблем символа

в живописи XVII века Михаил Николаевич Соколов

очень тонко указывал на единство символического

и реалистического в эпоху барокко. Пышные женщины Йорданса и Рубенса могут быть

аллегориями

химических элементов или Фортуны, что никак не

отменяет пластики их форм. В этом единстве плотского и символического Михаил

Соколов видит

особое свойство барокко, программную черту его

идеологии. Искусство нового религиозного воодушевления («искусство

Контрреформации»), барокко

в качестве одного из главных своих открытий полагает то, что метафизические

понятия веры и разума

пронизывают мир целиком со всеми его конкретными бытовыми формами, которые

остаются

символами именно в своей конкретности8. Это новое

единство мира, плоти и духа, принципиально важно

для барокко.

Тот же концептуальный ход вполне может

быть приложен к архитектурной форме как таковой,

вне ее знаково-символических аспектов. Архитектурная форма барокко и телесна и

бестелесна,

и материальна и иллюзорна – она призвана показать

трансформацию одного в другое. Архитектурное

произведение фиксирует материю в момент ее перехода из телесного в бестелесное

состояние, ловит

колоннады, когда они начинают струиться и извиваться, своды – когда они начинают

растворяться.

Архитектура барокко – на пути от тяжелой косности

камня к миру математических абстракций Лейбница и Декарта.

Новое деконструктивистское барокко

в принципе также демонстрирует некоторую амбивалентность, которая не позволяет

однозначно

сказать, что перед нами – архитектурное тело или

же мираж. По генезису оно двойственно. С одной

стороны, это органоморфная форма, которая будто

бы пытается привнести в архитектуру законы построения естественного ландшафта,

движения песка,

земли, воды и т.д. С другой, форма рождается из

тех виртуальных «вертелок», которые позволяют

строить трехмерные объекты в компьютерных

программах – и в этом смысле форма оказывается не столько органо-, сколько

киберморфной.

Собственно, в предложенном Дженксом названии «органи-тек» эта двойственность

выражена – с одной стороны, органичность, с другой – хай-тек.

Генетически это противопоставление снимается через теорию фрактальной геометрии

Бенуа

Мандельброта. Его книга была опубликована

в 1977 г., он предложил математику описания морфологии природных форм, потом на

ее основе были

разработаны компьютерные программы, которые

через пятнадцать лет привели к появлению нового

архитектурного направления. Тем самым, между

природой и компьютерными вертелками нет противоречия – они и есть природа,

инкорпорированная

в компьютер. Так или примерно так видит процесс

Чарльз Дженкс. Логика, надо сказать, по-своему

очаровательная – фрактальная геометрия здесь

полагается не математическим способом описания

природы, но ею самой.

Можно сказать, что само противопоставление

органического и неорганического, искусственного

и естественного здесь снято. Форма в равной степени

может быть названа и органичной, и виртуальной,

а дальше – дело вкуса, как трактовать снятие этой

оппозиции. Можно радоваться тому, что наконец

найдено разрешение вечного вопроса архитектуры

об органической форме – органичность и виртуальность оказались синонимами,

характеристиками

одной и той же морфологии. Можно, напротив,

ужасаться тому, что люди разучились различать

творения природы и порождения виртуальной фантазии. Подчеркну – речь идет не о

трансформации

одного в другое, а именно о неспособности различить

материю и виртуальность. Перед нами поток, вихрь,

турбуленция, захватывающая архитектурное тело

и трансформирующая его по своему образу и подобию – а что течет, органика или

абстрактные линии,

оказывается невозможным ответить.

Вообще-то, на мой взгляд, здесь принципиально важно, что именно деконструируется.

Объектом трансформации турбулентным потоком

оказывается техногенная абстрактная математическая форма – стеклянный ящик,

разграфленный на

функциональные ячейки. Десять лет назад Норман

Фостер, демонстрируя свой проект Swiss Re, именно

так и поступал, сначала выстраивая прямоугольный стеклянный ящик, а потом

закручивая его

по спирали, и когда смотришь на эту вещь, возникает соблазн мысленно раскрутить

ее назад. Мне

кажется, и офис продаж БМВ легко поддается этой

процедуре раскручивания назад – в этом случае мы

получим большой параллелограмм основной части

с кубом входной зоны.

Но сам этот объект, этот стеклянный ящик,

доставшийся деконструкции в наследство от интернационального стиля 70-х, –

бестелесная архитектура,

стремившаяся улететь от земного тяготения в абстракцию идеальной геометрии. Так

что перед нами

турбуленция, закручивающая и деконструирующая изначально атектоничное,

бестелесное нечто, не

реальный объем, а геометрическую фигуру.

Смысл турбуленции в барокко XVII

века заключается в преображении – физика

непосредственно, у нас на глазах, превращается

в метафизику, телесное становится бестелесным, реальное – иллюзорным. Движение

имеет

смысл. Тот же прием сегодня выглядит так: поток, не ведающий разницы между

органическим и неорганическим, захватывает искусственную

математическую конструкцию и закручивает ее по

своему образу и подобию. Вероятно, в этом можно

найти смысл, но мне это не удалось.

Чарльз Дженкс, рассматривая новую архитектуру «органи-тека», применил к ней

термин

«загадочное означающее». Речь, надо полагать, идет

о так называемом «пустом знаке» – означающем

с незафиксированным означаемым. Сталкиваясь

с таким знаком, каждый сам проецирует на него тот

смысл, который в силу непредсказуемых причин

кажется ему наиболее уместным9. Попутно замечу,

что Жиль Делез ровно таким же образом – как

«загадочное означающее» – описывает «складку»

в барокко, – лишнее подтверждение того, что постструктуралистская трактовка

барокко является

проекцией сегодняшнего мироощущения в XVII век.

Мы сталкиваемся с ситуацией, когда архитектура откровенно признается в

собственной

бессмысленности, но трактует это как некий шаг

вперед – неопределенность значения определяется как выражение свободы. Замечу

лишь, что

эта ситуация настолько же может описываться как

стремление к свободе, как и глубоко вынужденная

мера. Когда теряется различие между органическим

и неорганическим и, соответственно, физическим

и метафизическим, мы теряем смысловой горизонт –

смыслам просто негде располагаться, они в том же

пространстве, что и вещи. Отсюда ничего не значит

ничего или все значит все. Историческое барокко

трансформировало материальность в метафизический горизонт, и именно эта

трансформация рождала

поток и турбуленцию. Сегодняшнее барокко есть

порождение потока означаемых-означающих с неопределенным смыслом. В этом и

заключается

различие.

В заключение позволю себе личное отступление. Однажды мы с моим другом

культурологом

Александром Долгиным оказались вечером на

берегу моря. Глядя на небо и звезды, он высказал

забавное наблюдение. Люди несколько тысяч лет

смотрели на звезды, и из этого родилась масса разнообразного знания. Готов

поспорить, заявил он,

что столько же и с тем же вниманием люди смотрели на движение волн. Завихрение

за завихрением,

складка за складкой. И из этого не родилось ничего.

1 Ранний пример – офис Willis Faber & Dumas Headquarters

в Ипсвиче, 1971–1975.

2 Ср. виадук Шпиттелау – см. ПК-XVIII.

3 Ср. его студию Данцигера в Голливуде, Музей Витра в Вейле,

Музей космонавтики в Лос-Анджелесе и т.д.

4 Чарльз Дженкс. Новая парадигма в архитектуре//Проект

International № 5.

5 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. Москва, 1997.

6 См.: Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана. СПб., 2005.

7 Ямпольский М. Ткач и визионер. Москва, 2007. С. 214.

8 См.: Соколов М. Природа Торжествующая. Иконология бытовых

образов Возрождения и барокко. М., 1993.

9 Такие знаковые системы действительно бывают, самый

характерный пример – фрейдизм, в котором бесконечное

множество индивидуальных снов и переживаний означены

предельно кратким набором базовых символов, которые в свою

очередь, означают произвольное множество комплексов (подробнее

см. мою статью «Темна вода в облацех» в кн.: Ревзин Г. Очерки

по философии архитектурной формы. М., 2002). Борис Гройс

в недавней книге «Под подозрением» (М., 2006) попытался

распространить тот же феномен «пустого знака» на знаковость

вообще – любое нечто подозрительно с точки зрения того,

не означает ли оно чего-нибудь, и эта несколько шизогенная

конструкция оказывается основанием знаковости вообще.

вверх

|

|

|