|

|

|

SOS

Вл.В. Седов

Церковь в Бронницах

XXIII-MMVIII - 31.03.2008

Общий вид

Этот храм стоит в исключительном месте: он поставлен

на высокой одиночной горе,

возвышающейся над низкими

болотистыми окрестностями

Новгорода. Гору видно чуть ли

не из Новгорода, с нее же виден

и купол Софии, и нижнее течение реки Мсты, и небольшое

торговое поселение Бронницы

у подножия. Гору описывали

десятки раз путешественники, проезжавшие по дороге

Москва – Петербург, а церкви повезло меньше: о ней

немного сведений. Ее поставили

на самой вершине, а потому

она труднодоступна, особенно зимой. Стоящий внизу,

в Бронницах, скромный эклектический храм снова открыт,

а высящийся на горе настоящий

шедевр, когда-то даже отреставрированный внешне, теперь

тихо разваливается.

Между тем это памятник

сразу двух эпох. Первый каменный храм Введения на этом

месте был выстроен по заказу

императрицы Екатерины II (ее

небесной покровительнице,

великомученице Екатерине,

был посвящен один из приделов), его строительство было

закончено к 1769 г. Это был

памятник позднего, екатерининского барокко, отличавшийся

довольно оригинальной композицией: завершенный куполом

восьмигранник был окружен

квадратным в плане пониженным обходом; только выступ

плоской абсиды и расположенная с запада колокольня

нарушали центричность

сооружения.

Южный портик

Второй храм был собственно перестройкой первого.

Вопрос о переделках и изменении стиля Введенской церкви

встал потому, что Бронницы

попали в район устройства

военных поселений, где велось

при Александре I и Николае I обширное и какое-то

лихорадочное строительство.

Проект перестройки барочного здания на холме составил

в 1826 г. известный петербургский архитектор В.П. Стасов,

непосредственно строительство

в 1828–1832 гг. вел архитектор

Я. Максимович, прямо следовавший проектным чертежам

мастера. Вокруг церкви был

устроен плац для военных построений, по склону холма была

проведена дорога, обсаженная

деревьями.

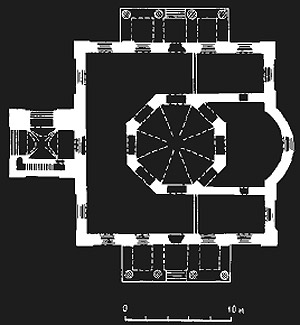

План

Если колокольню изменения почти не тронули и она

сохранила свою барочную композицию, то завершение самого

храма по проекту Стасова стало

довольно характерным примером петербургского ампира.

То же можно было бы сказать

и о большинстве деталей фасадов (руст, архивольты окон),

если бы не великолепные

четырехколонные дорические

портики с треугольными фронтонами, которые архитектор

приставил к боковым фасадам:

они сообщают храму другой,

более монументальный масштаб, они задают героическую

тему, подхваченную переходящим на стены архитравом

с метопо-триглифным фризом.

Излюбленная Стасовым дорическая, пестумская тема

буквально преображает храм на

горе, заслуживающий лучшей

участи.

Библиография:

Пилявский В. И. Новгородские военные

поселения (Историко-архитектурный

очерк) // Новгородский исторический

сборник. Вып. 9. Новгород, 1959.

С. 140–146; Секретарь Л.А.,

Филиппова Л. А. По Приильменью.

Путеводитель. Л., 1991. С. 176–177.

вверх

|

|

|