|

|

|

Путешествие

Григорий Ревзин

Забег вдоль стены

XIII-MMV - 27.03.2005

Москва, Ленинские

горы, 2-й гуманитарный

корпус Московского

университета, деталь

Потсдам, здание

студенческого

общежития, деталь

С точки зрения реального человека, который оказывается объектом усилий по ускорению прогресса,

различия между теми, кто способны уничтожить для

ускорения прогресса миллионы граждан, и теми,

кто не считают это возможным, оказывается весьма

существенными. Но с точки зрения строительства

эта разница исчезает. И та и другая система основана на идее прогресса, и та и другая отождествляют

научно-технический прогресс и прогресс социальный,

и та и другая полагают, что роль государства заключается в ускорении прогресса. Модернизм, который

заявляет, что суть его – это движение в направлении

лучшего будущего с опорой на новые технологии, идеально репрезентирует обе идеологии.

Уже через десять лет после старта, в начале

60-х, необходимость растождествления с тоталитаризмом пропадает у архитекторов и восточного,

и западного блока. Реальный противник в виде классического наследия полностью исчезает, модернизм

не имеет никаких альтернатив. И эта победа является серьезной проблемой для него – прогресс не от

чего отсчитывать. Сама унаследованная модернизмом

поэтика авангарда в огромной степени подпитывалась энергией противостояния прошлому: чем сильнее

отрицаешь прошлое, тем дальше прыгнул в сторону

прогресса. Но как быть, если отрицать уже нечего?

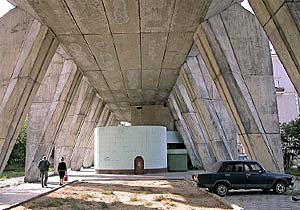

А.Меерсон и др.

Москва, улица Беговая, экспериментальный жилой дом. Пространство

под домом

Ле Корбюзье

Западный Берлин, район Шарлоттенбург. Жилая

единица. Пространство под домом

И вот тут вступает в силу конкуренция двух

идеологий. Каждая из них полагает свой путь к

прогрессу истинным, а другой – ложным. Каждая

отрицает другую. Каждая, отрицая, внимательно

смотрит на противника, стремясь превзойти его

достижения. История архитектуры Москвы/Берлина

становится забегом вдоль стены в сторону прогресса

с постоянной сверкой пройденных промежуточных дистанций. Простые формы технологической

геометрии вбирают в себя колоссальное политическое содержание, они становятся репрезентацией

двух альтернативных движений человечества к

прогрессу. Каждая из систем, соревнуясь с другой,

подчеркивала свои ценности. Коммунизм – масштаб и плановость, либерализм – творческую свободу.

СССР выстроил больше одинаковых домов, на Западе

они были разнообразнее. Время от времени они менялись стратегиями, в Западном Берлине строились

целые типовые кварталы, Восточный блок, напротив,

вдруг позволял некоторый индивидуализм концепций, и творческие почерки Леонида Павлова, Андрея

Меерсона, Игоря Виноградского более или менее различаются между собой. Но вот парадокс.

Имена и творческие свершения архитекторов

авангарда остались в истории. Мельников и Корбюзье, Татлин и Гропиус – это глубоко индивидуальные

творческие концепции, перевернувшие представления мира об архитектуре, и фактически они

полностью перекрывают собой наши представления

об основной массе архитектуры первой половины

века. Со второй половиной – все иначе. Индивидуальные концепции едва заметно просматриваются

в общей массе строительства, произведения Ханса

Шаруна, Эгона Айерманна, Фритца Борнеманна при

всей их заметности не могут сравниться с теми едва

что не бумажными проектами, которые нам оставил

авангард первой половины века.

Москва, район Бибирево, типовые дома

Юрген Заваде, Дитер Фровайн и др.

Западный Берлин, район Шонеберг, жилой дом у Кляйстпарка

(«Социалпаласт»)

Дело, как мне кажется, в специфическом

статусе той творческой свободы, которую получает архитектор в рамках модернистской системы.

Эта свобода – лишь аргумент в соревновании двух

систем. Не архитектор создает нечто непредсказуемое

и новое, а либеральный проект демонстрирует коммунистическому свое преимущество – предоставленную

архитектору творческую свободу. Это предсказуемый

жест свободы, и когда человека зовут для того, чтобы

он показал, как он свободен, свобода принадлежит

не ему, а тому, кто его позвал. В художественном пространстве архитектор – первое лицо по определению,

в политико-экономическом – никогда.

Сама эта свобода заметна только на фоне того

диктата, который существует в противоположном

лагере. Когда рассматриваешь экспериментальный

квартал Ханзафиртель, выставку достижений жилой

архитектуры, проведенную в Берлине ровно в тот

момент, когда в Москве начали эксперимент Новых

Черемушек, то испытываешь жесточайшее разочарование. Алвар Аалто, Оскар Нимейер, Вальтер

Гропиус – какие имена! И это пиршество архитектурных форм больше всего напоминает типовые

московские пяти-, девяти-, двенадцатиэтажки, и,

в сущности, наши даже честнее, потому что не пытаются изображать на типовых панелях узоры

творческой свободы. Их раскрепощенность заметна

только на фоне отсутствия ее же у нас, нам будто

говорят – смотрите, мы делаем то же самое, но при

этом сохраняем либеральные ценности. Аргумент

в споре двух систем превосходен. Жест в истории

искусства – мизерабелен.

Если сегодня спросить себя, что же является

самым значимым сооружением этого периода, то,

разумеется, это сама Стена. Именно ее L-образные

блоки оказываются тем минималистским носителем, на который в самом концентрированном виде

проецируются результаты соревнования двух систем.

Именно она собирает тот максимум политического

содержания, который оказывается содержанием

архитектуры за 50 лет в целом. Именно она оказывается центральным произведением модернизма второй

половины века.

Стена пала, и тот колоссальный груз политического содержания, который нес на себе модернизм,

исчез вместе с ней. Вместе с этим исчезновением

из архитектуры ушло содержание, и именно поэтому

облики обоих городов оказались лишенными ясности

и смысла. Сама вера в прогресс, отождествление прогресса научно-технического с социальным оказались

под вопросом, и вовсе не в рухнувшем соцлагере,

а в либеральной системе. Архитекторы, пожалуй,

единственные, кто продолжает в него верить. Архитектуре предстоит найти новое содержание и новый

смысл. Но пока она его не нашла.

<<вернуться

|

|

|