|

|

|

Исторический очерк

Дмитрий Швидковский

Осуществленная утопия Александра I

III-MMII - 03.02.2002

Мощным воздействием этого сооружения,

самого большого в Европе эпохи

Просвещения и единственного, где

в полном масштабе реализовались

замыслы французских архитекторов-мегаломанов,

для великого князя

была уничтожена сама возможность

выбора какого-то другого варианта

устроения жизненной среды.

Это показывает едва ли не вся архитектура времени его царствования.

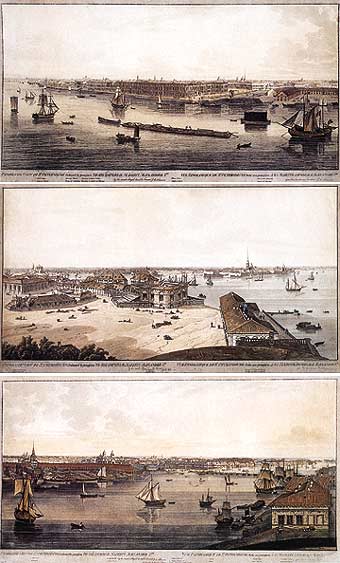

Так выглядел центр Петербурга в самом начале

царствования Александра.

Биржа только

строится, Адмиралтейство старое.

Листы

панорамы Аткинсона.1805-1807

В письмах Екатерины II прорывалась правда о том,

что она думала

на самом деле не о великом князе,

а о собственной реинкарнации, при

которой ее мысли, «как Феникс»,

восстанут из пепла и создадут новую

жизнь. Во многом ей это удалось.

В странном характере и неожиданных поступках Александра,

в рази-

тельном отличии его действий и слов,

что казалось современникам лицемерием и неискренностью,

на самом

деле выражалась непрестанная

борьба естественных реакций с

воспитанным автоматизмом. Император как бы оказывался одним из тех

оживших «автоматов», которые

любили создавать в своих произведениях писатели позднего Просвещения и начала Романтизма.

Он жил в

романтическую эпоху, но должен был

претворять в жизнь идеи просвети-

тельского порядка. Собственно в

этом, как кажется, и заключены

главные особенности его эпохи,

в том числе и архитектуры

александровского времени.

Недолгое и случайное, состоявшееся против воли Екатерины II,

царствование его отца Павла I

абсурдностью многих своих событий

только укрепило в Александре

мысли, заложенные при воспитании

(в котором, как известно, не участвовали родители великого князя).Едва

Павел I был убит и его сын произнес

наутро после осуществления заговора

знаменитые слова, что при нем все

будет, «как при бабушке», в архитектуре России началось воплощение

постпросветительской утопии – того,

что не успел завершить XVIII век.

|

Адмиралтейство Захарова |

Горный институт Воронихина |

То, что зодчим эпохи Просвещения,

прежде всего французам, соревновавшимся ради получения «Римских

премий», дававшим возможность

долгого пребывания в Италии,

казалось лишь мечтой, возможной

только на бумаге их величественных

и рациональных проектов,– все это

стало реальностью в Петербурге.

В начале ушедшего века историками архитектуры говорилось,

что

«ранний александровский классицизм» возник под влиянием великого

архитектора французского Просвещения Клода-Николя Леду.

Но на

самом деле мотивы, близкие этому

мастеру, применялись в России

начала XIX века редко. Недоразумение произошло из-за того,

что

проекты Леду были опубликованы

очень поздно, в 1804 году. Причем

автор посвятил свою книгу Александру I, демонстрируя свои монархические убеждения,

из-за которых он

подвергся долгому тюремному

заключению во время Французской

революции. Архитектура Леду,

особенно построенный им идеальный

город Шо, была осуществлением

утопических представлений о жизненной среде,

характерных для

французского Просвещения 1770-х

годов.

Ростральные колонны Тома де Томона.

Петербург к концу царствования Александра

преобразился, он стал монументально - классическим. Утопия воплотилась

В России же при создании

стиля в начале XIX века обратились

к другим, созданным иными мастера-

ми,неосуществленным, обращенным

к будущему проектам парижской

Академии архитектуры.

В первую очередь это были

конкурсные проекты «Римских

премий» конца XVIII века, издававшиеся в первые годы XIX столетия.

Достаточно самого знаменитого

примера такого влияния – Биржа

в Петербурге, построенная

Ж.-Ф.Тома де Томоном, свидетельствует об использовании им опубликованного проекта биржи П.Бернара.

Много других работ Томона говорят

о том, что он применял «язык»

архитектуры «Римских премий».

Ученик Ж.-Ф.-Т.Шальгрена, один

из главных создателей александровского классицизма А.Д.Захаров

исходил из близкого круга художественных предпочтений.

Правда,

следует согласиться с И.Э.Грабарем

в том, что если «Томон перенес эти

принципы из Франции целиком,

совершенно в том виде, в котором они

были там культивированы», то Захаров «сумел вдохнуть в них новую

жизнь, и его искусство есть продолжение и завершение французского».

В Петербурге первых лет царствования Александра I при решительном

одобрении императора архитектура

европейского Просвещения договаривала невысказанные в годы Французской революции смыслы.

<<вернуться  далее>> далее>>

|

|

|